東京ますいわ屋が大切にする"伝統文化の継承" をテーマに、古( いにしえ) に生まれた最上級の宮廷装束を、現代のお召物として優美に再現しました。

日本列島の四季の移ろいは、日毎にゆっくりゆっくりと進んでゆきます。落葉樹も夏の暑い盛りには深い緑色をたたえていますが、秋が近づき涼やかな風が吹いてくると、青い葉がわずかに黄ばんできます。

そのような自然の美しさの微妙な違いを的確にとらえ楽しむ日本人の繊細な感覚を一枚の着物に託しました 。

麴塵衣に秘められた色

律令制度によって編纂された"宮廷延喜式( きゅうていえんぎしき)" で定められた、天皇だけに許された色や装束を"禁色( きんじき)" と言います。

宮廷延喜式とは平安時代初期に20 年以上の歳月を掛けて編纂された朝廷の法令集。全50巻・約3300条からなり、装束に関する記述も全巻にわたり豊富に遺されています。

真昼の太陽の色といわれる「黄櫨染( こうろぜん)」は、天皇以外なんびとたりとも使用することのできない絶対禁色でした。

黄櫨染は儀式用としての天皇の御袍( ごほう) であるのに対し、日常の御袍として用いられていたのが「麴塵」です。

麴塵は、典侍( てんじ) や蔵人( くろうど) にその着用が許されていました。平安以来連綿と続いてきたこの約束事は、明治以降になり天皇の黄櫨染と皇太子の黄丹( おうに) のみを残し、皇室装束としてそれ以外の禁色の規制は解かれています。

「麴塵」とは...?

麴塵とは麹黴( こうじかび) のようなくすんだ黄緑色のことで、宮中の年中行事の作法書『西宮記( さいぐうき)』には「青白橡 あおしろつるばみ」と同じ色と記されています。

麴塵は天皇の通常の御袍 の色で、"麴塵の袍" または青色と呼ばれ臨時祭、舞楽、弓馬初などのときに着用されました。

前述の"宮廷延喜式" によれば、刈安と紫根で染められていたことが詳しく記されています。普通、緑系の色を出すには藍と黄色を掛け合わせて染めますが、これはその例外とも言えます。

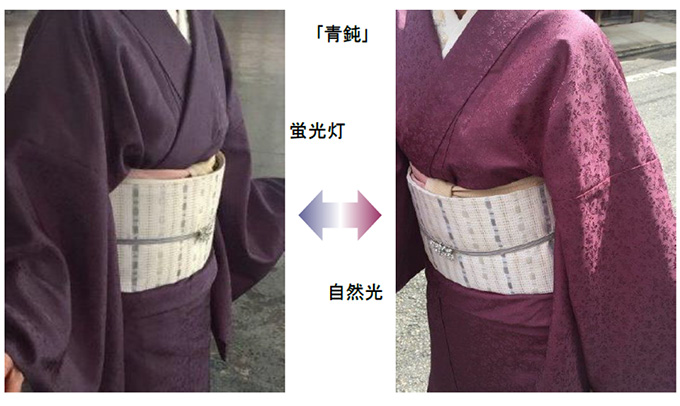

麴塵は"幻の色彩" で、ひとたび陽の光に触れるやいなや、その色彩を変え艶やかな緑色を放つ染色を、往時のひとびとは【太陽の色】と呼び憧れたのです。

麴塵衣最大の特徴

麴塵衣にとって最大の特徴は、光源によって生地表面の色に変化が現れることです。屋外は紫外線、屋内は蝋燭の光などで色変わりする生地が往時の人々には神秘的な現象だったことでしょう。

古代染色では先に触れたように異なる植物の染料を複合的に用いて染めていましたが、麴塵衣は現代化学によって開発された化学染料で退色を防ぎ、色の変化の再現に成功しました。

※画面での色調は実際の色とは異なります。

麴塵衣 選ばれし3色

古代染色の格調、品位を再現。渋さの中に優美な雰囲気を秘めた3色を厳選しました。

麴塵 きくじん

くすんだ黄緑色。別名「青白橡 あおしろつるばみ 」とも呼ばれます。平安時代以降は禁色と定められました。

黄櫨染 こうろぜん

赤みの深い黄褐色。別名「黄橡 きつるばみ」 とも呼ばれます。橡はクヌギの古名で、その実のドングリを煎じた汁を古来染料として用いていました。

青鈍 あおにび

墨色などに薄く藍をかけた、青みのある鼠色。墨染、薄墨とともに無彩色系の色を表すのに用いられ、法要や平時の服色として定められていました。

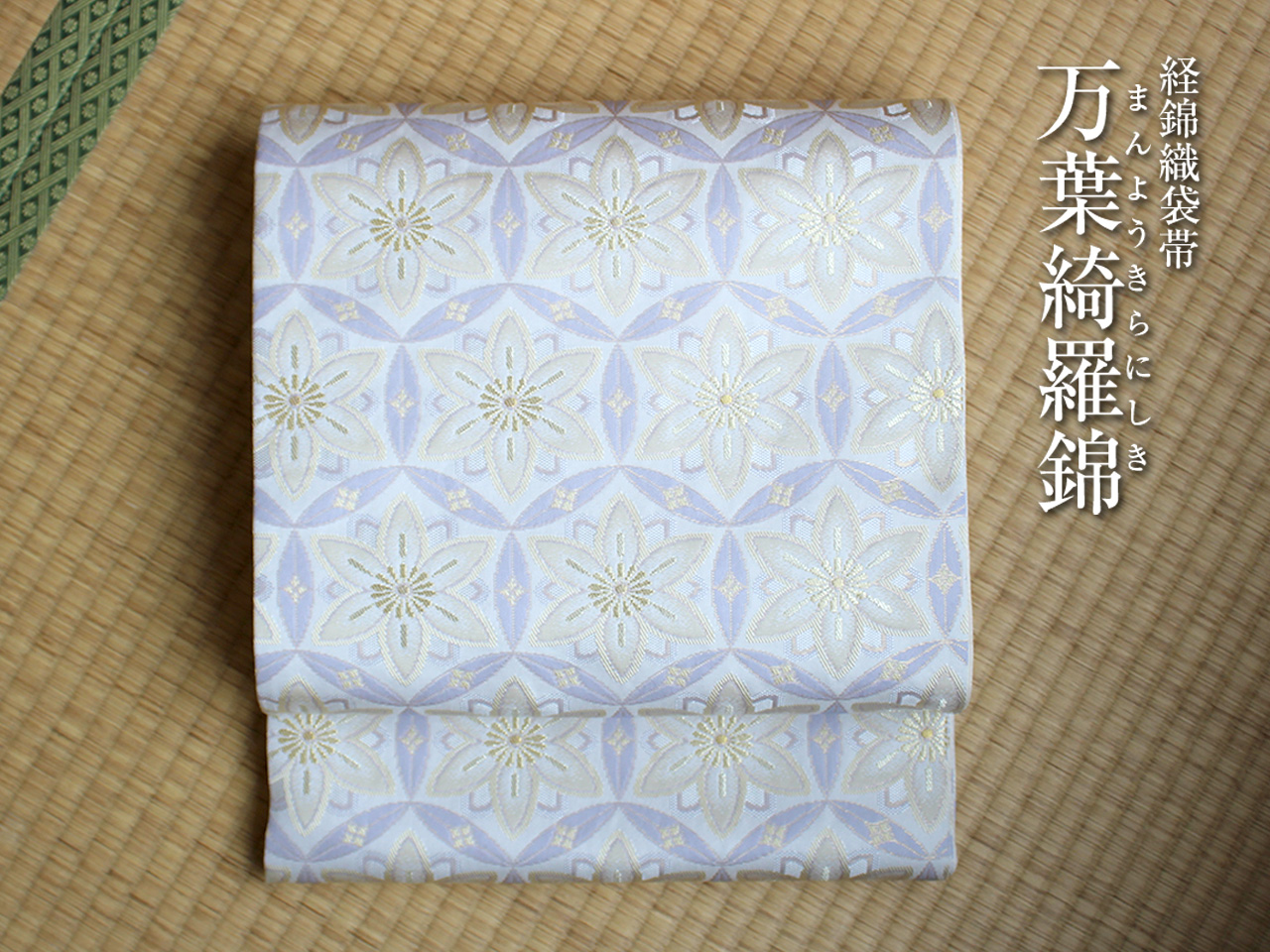

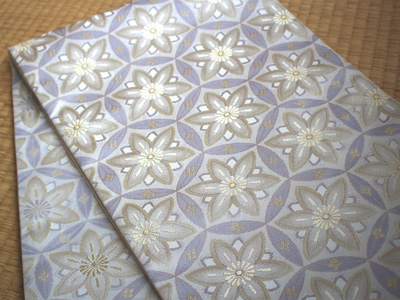

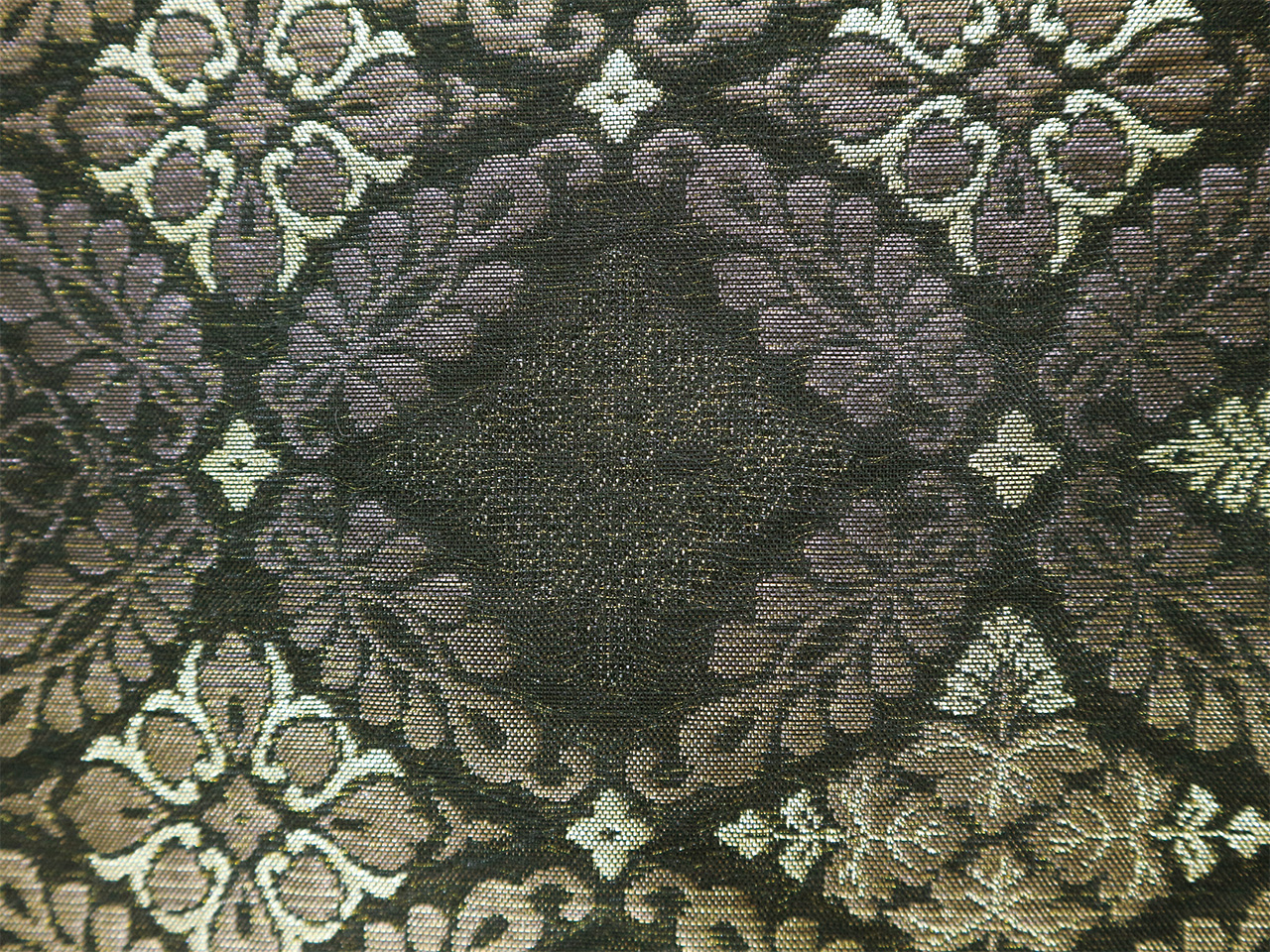

麴塵衣に秘められた文様

麴塵衣は"桐竹鳳凰文" という代表的な吉祥文様で織られています。

古来、天皇の御袍に織り表される文様です。

地上の梧桐( あおぎり) に栖み、60年に1度稔る竹の実を食すとされる中国神話の瑞鳥・鳳凰は、善君の世の証しとして天皇の御袍に織り表されてきました。

麴塵衣は独自に意匠化した桐竹鳳凰文の無地きものとして優美に、格調高くお召しいただけます。

東京ますいわ屋 オリジナル色無地きもの

麴塵衣

きくじんごろも

表地税込価格 380,000円